- герой бросает мысли на полуслове;

- некоторые слова заменяет жестами;

- путает очерёдность аргументов: "во-первых, а ещё, к тому же, в-третьих, во-вторых";

- делает ненужное отступление, потом возвращается к изначальной мысли, но не с тем согласованием лиц и падежей — в итоге отступление никак не вырезать.

Мы поняли, что делать. Ловите инструкцию в двух шагах:

1. Перечитать пост Артура про объемную историю

Я этот пост сначала недооценила: думала, речь про какой-то локальный приёмчик. Но оказалось, артурова полосатая собирайка — и есть лучший способ удержать контроль над материалом в нарративном подкасте. Вот сравните:Мы до поста Артура. Пытаемся собрать паззл из слов спикеров, чтобы получился идеальный диалог строго по сценарию. Но ничего не выходит: спикеры то проходят вскользь по важному, то, наоборот, циклятся на неважном, а иногда и вовсе ходят по кругу, бросают мысли на полуслове — ну вы знаете, как это бывает с живыми людьми. Чтобы получить краткий ёмкий кусок, приходится собирать монтаж буквально пословно . Срок монтажа и тайминг подкаста бесконтрольно увеличиваются.

Мы после поста Артура. Вводим нарратора, он следует сценарию, рассказывает историю. А из речи спикеров мы выхватываем лишь лучшие реплики, которые иллюстрируют рассказ нарратора.

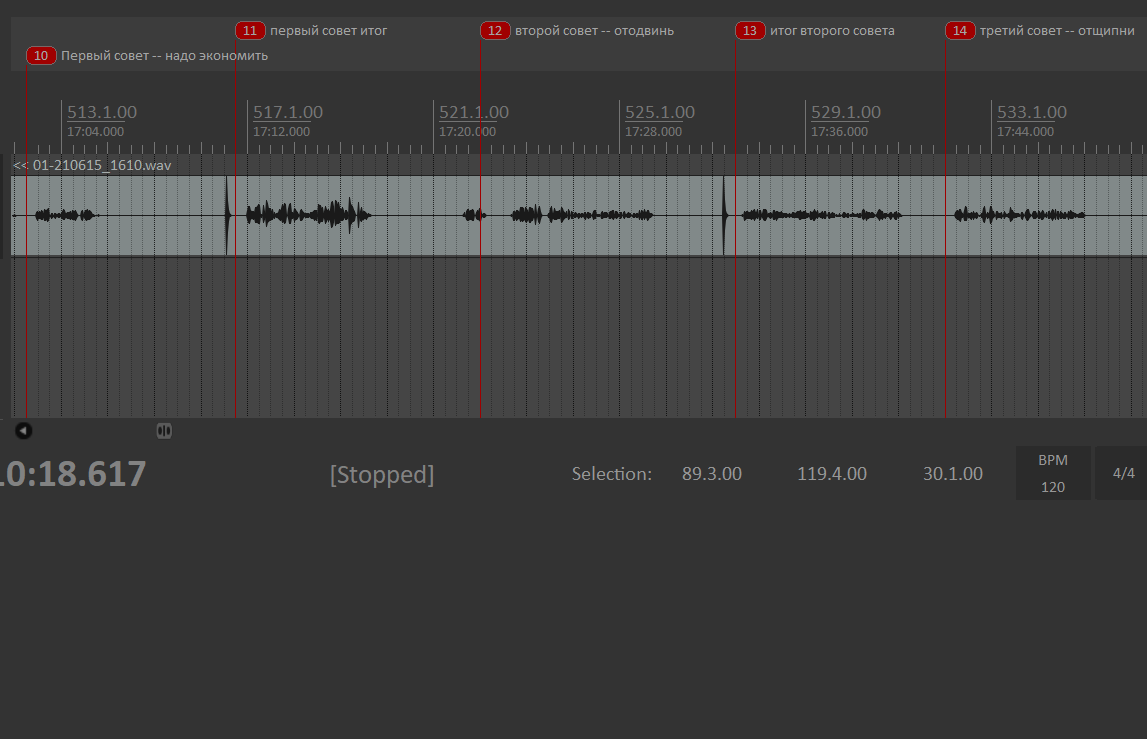

Вот как это выглядит. Лучше посмотрите гифку по ссылке, но если совсем лень, то вот картинками:

На самом деле нарратор был в сценарии с самого начала, но он включался только во время переходов из одной сцены в другую. Но когда мы поняли, в чём прикол этой артуровой полосатой собирайки, то стали включать нарратора каждый раз, когда нужно навести в разговоре порядок. Вот смотрите.

2. Вспомнить правило капрала

Пока мы пытались собрать подкаст только из слов спикеров, мы плохо контролировали его структуру и синтаксис: мы могли только убирать куски, но ничего не могли добавить. Но как только включили нарратора, мы получили инструмент управления. И вот как мы этим инструментом воспользовались.В идеале мы хотим, чтобы монолог спикера соответствовал "правилу капрала" (его сформулировал крутой редактор Максим Ильяхов). Правило звучит так: скажи, что ты собираешься сказать, скажи это, скажи, что ты сейчас сказал. Ещё эту конструкцию называют "академическим абзацем", он тоже состоит из трёх частей: тезис — раскрытие — вывод.

Кайф в том, что такие конструкции помогают читателю-слушателю следить за мыслью. Смотрите, как просто:

- спикер предупреждает, какой тезис сейчас будет раскрывать,

- спикер раскрывает тезис,

- спикер напоминает, к чему было это раскрытие, в чём состоял тезис.

Тогда мы расчехляем нарратора, и он берёт на себя задачу вбивать гвозди в полотно речи. Вот как это выглядит:

Нарратор заявляет тезис: "Наш классный спикер всё мне объяснил. Оказывается, есть пять правил правильной жизни. Первое правило правильной жизни — не критикуйте чужую работу, если вас об этом не попросили".

Спикер раскрывает: "Вот у меня была история... я как-то увидел проект своего коллеги... вообще я всегда всем советую в таких случаях... и мой племянник однажды тоже..."

Нарратор подытоживает: "Итак, правило первое — не критикуйте, если это не часть рабочего процесса".

Нарратор заявляет следующий тезис: "Второе правило — пейте воды столько же, сколько выпили алкоголя"

Спикер снова раскрывает: "Когда мне было 20, я мог... а сейчас я... а однажды я вдруг понял..."

Нарратор подытоживает: "Второе правило — пейте воды столько же, сколько выпили алкоголя".

Все врезки нарратора записываются отдельно, уже после разговора со спикером. Таким образом нарратор помогает редактору выстроить структуру, а слушателю — ориентироваться в сплошном потоке его речи.